|

Бугское казачество |

|

|

В 1769 году, время русско-турецкой войны, из молдаван, некрасовцев, волохов, болгар, украинских казаков и запорожцев, в основном православного происхождения, живших за Дунаем, турки создали два, так называемых арнаутских (8) полка и направили их против России.

Познакомившись с запорожскими казаками, эти полки по совету П.М.Скаржинского перешли на сторону России (9) и приняли участие в русско-турецкой войне 1768-1774 годов.

За верную службу на стороне России по окончании войны им предоставили земли на правой стороне Южного Буга, но с условием, что они будут нести казачью службу по подобию Донских казаков. (10). Им дали здесь 37407 десятин земли, и, кроме того, 72 тысячи десятин - старшинам и офицерам. И в 1774 году новоприбывшие поселились на них, основав первоначально селения Новогригорьевку, Соколы, Раковец, Арнаутовку (Дорошовку), Скаржинку (Трикраты), Михайловку, Троицкое. (11). В них они обзавелись усадьбами, занялись сельским хозяйством и несли пограничную службу по , для чего на свой счет содержали отряд в тысячу человек. Всего им было отведено 109407 десятин земли.

В 1775 году рядом с новыми Бугскими селениями по реке Ингулу разместился навербованный казачий полк майора Василия Касперова. Полк этот был набран русскими во время Турецкой войны из разных иностранцев славянского происхождения и известен был под названием "Нововербованного", "Новонабранного", "Вербованного"/

В 1785 году из бугских и ингульских поселенных казаков и из крестьян, купленных правительством у бугских помещиков, сформирован полуторатысячный Бугский конный казачий полк.

В 1786 году Бугский конный казачий полк разделен на два:

1-й и 2-й Бугские конные казачьи полки. В 1787 году оба полка вошли в состав Екатеринославского казачьего полка, гетманом которого был Г.А.Потемкин. К этому времени они уже назывались Бугскими казаками.

Бугские казаки в количестве 1500 человек принимали участие в войне 1787-1791 годов и отличились при осаде Кинбурна и Очакова. Один из архивных документов сообщает нам, что "многие из бугцев были побиты и ранами изувечены, а вдовы и сироты их оставлены без довлеющего призрения". (12).

Историк А.А.Скальковский сообщает, что Бугские казаки, содержа кордоны на границе, занимались сельским хозяйством в своих богатых станицах, "так что к ним стекались на жительство и на службу многие крестьяне из западных и малороссийских губерний". (13).

Г.А.Потемкин пытался переманить Бугских казаков в свои Красносельские имения, но они напрочь отказались.

В 1796 году с образованием Вознесенского наместничества Бугские казаки вошли со своими селениями в его состав под названием "Вознесенского казачьего войска". Станицей их стали Соколы (Вознесенск). Но в 1797 году, когда Вознесенская губерния была упразднена, казаков распустили по домам, а в 1800 году их перевели в разряд государственных крестьян.

Что побудило казаков отправить в станицу своих депутатов, капитанов Хмельницкого и Салтыковского, с просьбой, чтобы их из крестьян снова перевели в разряд казачества, не известно, - возможно, боязнь попасть в крепостную зависимость. Скальковский, правда, объясняет их действия иначе: "прельстились деяниями правительства", продолжавшего политику Екатерины II в отношении крестьян.

Правительство согласилось восстановить Бугское казачество и, собрав необходимые сведения, составило проект его устройства. К этому времени число казаков, включая 600 человек болгар, переселившихся сюда из-за границы, а также выходцев из других южнославянских народов, навербованных Н.Р.Кантакузеным (в иных случаях Кантакузин), составляло 6383 человек мужского пола, живших по обеим сторонам Южного Буга. У них дворов 1595, а удобной земли 169738 десятин.

Из них 8 мая 1803 года вновь было учреждено Бугское казачье войско из трех пятисотенных нерегулярных полков, которым тогда же были дарованы сотенные знамена. Один из полков всегда по очереди должен был содержать кордонную стражу на границе, а при необходимости все три могли быть выставлены на службу.

Для соблюдения в войске гражданского и хозяйственного порядка в Вознесенске учреждена была войсковая канцелярия из двух выборных непременных членов и двух ассесоров, сменяемых через каждые три года. Во главе канцелярии, как и войска, стоял войсковой атаман. Канцелярия эта по военной части подчинялась инспектору Крымской инспекции, а по гражданской состояла в ведомстве губернского начальства, управляющего губернией.

Войску предоставили разные права, простили неуплаченные подати, определили службу и установили повинности. Войсковым атаманом царем был назначен (до сих пор избирали) генерал-майор Иван Кузьмич Краснов.

Бугские казаки выступили против назначения атаманом Краснова. Станицы Новогригорьевскую, Визиряны (позже Арнаутовка, ныне Дорошовка) и Вознесенск охватило волнение. Для усмирения казаков "и понуждения пристойным образом к повиновению его, Краснова, предписаниям" была введена рота Сибирского Гренадерского полка под командованием капитана Реттера. Десять дней продолжалась смута - в результате применения оружия вспышка протеста была подавлена.

Чтобы задобрить Бугское войско, ему было подарено 15 знамен "при милостивой грамоте". Прежде в войске было 12 знамен: 10 данных Румянцевым и Потемкиным (с изображением Георгиевского креста с буквой Е в середине) и 2 собственных, вероятно, привезенных еще из Турции (с изображением Святой Троицы и Святого Григория Великой Армении).

А.А.Скальковский приводит такие данные о составе Бугского казачьего войска:

I) В Елисаветградском уезде станицы: Михайловка, Красноселье, Гумницкая, Лозоватка, Лагери, Кучеровка, Нерубайка, Новогригорьевка, Сердечная, Уховка, Водяная.

В этих станицах было 3361 человек мужского пола, 340 дворов, 43945 десятин удобной земли.

2) В Ольвиопольском уезде станицы: Троицкое, Михайловка, Белоусовка, Арнаутовка, Новогригорьевка, Соколы (Вознесенск). Здесь считалось 1592 человека мужского пола, 308 дворов и 62700 десятин удобной земли.

3) В Херсонском уезде станицы: Новопетровка, Федоровка (Новая Одесса), Касперовка, Баловная, Себино, Матвеевка, Константиновка, Гурьевка. Кроме того, два села болгарские, вновь присоединенные к войску, - Щербиновка (Щербани) и Дымино (Дымовка).

В них 1430 человек мужского пола, 359 дворов и 63097 десятин удобной земли.

Со временем к Бугскому казачеству присоединились издавна жившие на этих землях малороссийские казаки и небольшое число безземельного польского шляхетства, так что к 1804 году в войске считалось более 7 тысяч человек мужского пола.

Хотя А.А.Скальковский и говорит, что Бугские казаки жили в своих богатых станицах, жизнь простых казаков была далека от благоденствия. В войске, среди высших чинов, процветало казнокрадство, взяточничество, бесчинства, грабеж населения, присвоение начальством причитающихся казакам денег и прочие беззакония.

Так, хотя правительство брало на себя обязательство оплачивать затрачиваемые казаками во время походов средства на продовольствие и фураж, однако, несмотря на их неоднократные жалобы, военная коллегия не выплатила им 63600 рублей - за все годы войны 1787-1791 годов. Не выплачивали им фуражных денег и в дальнейшем.

И.Хиони приводит примеры злоупотреблений войсковых командиров. (14).

После ликвидации в 1797 году Бугского казачьего войска его бывший атаман А.П.Орлов по фальшивым документам, тайнополучил 63 тысячи рублей, которые были предназначены казакам. Это стало известно только в 1803 году при восстановлении Бугского казачества.

11 октября 1806 года герцог Ришелье снял Краснова с должности войскового атамана за выявленные злоупотребления и заменил его Николаем Родионовичем (Радукановичем) Кантакузеным. Но уже в 1808 году возникло следственное судебное дело по поводу злоупотреблений и атамана Кантакузена. Рассмотрение дела затянулось на многие годы (не без поддержки Ришелье), а в 1814 году прекращено совсем. Кантакузену удалось сохранить за собой должность атамана Бугского казачьего войска до его ликвидации в 1817 году.

Большие суммы денег присвоил также и командир 2-го Бугского казачьего полка майор Балеев, при этом он проявлял к казакам и своеволие. Например, урядник Мацков на следствии показывал, что "казак Василий Лысенко по приказанию Балеева хорунжим Деревянкиным наказан был лежа на земле нагим палкой, которому дано не менее 100 ударов, а вины же за ним никакой не видно". (15).

Казак Порфирий Середа и урядник Зеленый присягали, что "казак Иван Биевиц, не быв уличен в краже у священника плугового железа, наказан в одной рубахе плетьми, так что, когда Биевиц напоследок не мог сам стоять на ногах, был придерживаем". (16).

По решению министра Балеев был отстранен от командования полком и предан военному суду, а потом, по требованию казаков, выслан за пределы Бугского казачьего войска.

О притеснениях со стороны местных властей свидетельствуют жалобы казаков из станиц Матвеевки, Баловной, Константиновки, Гурьевки, Себиной, Новопетровки, Касперовки, Федоровки и других. Так, казаки станицы Арнаутовки писали: "Станичные атаманы взиманием нас для употребления в домашние их работы крайне обижают и разоряют, чем сурово и жестокосердно с нами поступая, ругают и бьют... Итак мы смело о себе сказать можем да и утвердить присягою, что не живем на воле, равно как в каторге, но хотя на руках и ногах наших оков не видим, но душою и сердцем в тяжкой скорби и печали и точно как тяжелыми цепями окованными находимся, не получая ни от кого отрады и милости". (17).

Из множества случаев приведем еще один. Чиновник войсковой канцелярии Измайлов за то, что казак станицы Троицкой Разорян не дал ему лошадь для поездки в соседнюю станицу, приказал резервному казаку сесть Разоряну на шею и последний вынужден был возить его по улице на плечах. "Через что казак (Разорян) лишился здравого смысла". (18).

Все это приводило к недовольству и волнениям в среде казачества. Но и после подавления волнений самовластие и насилие старшин над казаками продолжалось.

Тем не менее в минуты грозящей родине опасности бугцы умели постоять за нее и себя не щадили.

В Отечественную войну 1812 года атаман Кантакузен донес герцогу Ришелье, что казаки добровольно сформировали пятисотенную дружину Бугских казаков и казачий эскадрон Скаржинского. И просил только помочь оружием, которого им не хватало. Кроме того, доносил Кантакузен, войско готовит еще 500 человек, для замены убитых и раненых.

В сражениях особо отличился 1 Бугский казачий полк, отдельные части которого (более 100 человек) вошли в состав партизанского отряда Дениса Давыдова. Давыдов высоко ценил боевые качества Бугских казаков и даже просил Кутузова, чтобы он "дал письменное благоволение... Бугскому казачьему полку, который отлично во время моего командования во всех действиях себя проявил".

В "Дневнике партизанских действий 1812 года" (19), написанном Давыдовым много лет спустя после Отечественной войны, а также в других военных воспоминаниях Денис Васильевич Давыдов многократно, с большой теплотой отзывался о 1-м Бугском казачьем полке и его командире Чеченском (20), который привлекал к себе внимание "своей чрезвычайной храбростью, редкой инициативой и сметливостью в важнейших случаях".

В другом месте Д.Давыдов пишет о нем: "Черкес, вывезенный из Чечни младенцем и возмужавший в России. Росту малого, сухощавый, горбоносый, цвета лица бронзового, волосу черного, как крыло ворона, взора орлиного. Характер ярый, запальчивый и неукротимый: явный друг или враг; предприимчивости беспредельной, сметливости и решимости мгновенных".

По целым суткам не сходил с коня другой командир Бугских казаков Ситников. И 60-летний Ситников, и молодой офицер Мотылев – «оба отличной храбрости и неукротимой деятельности офицеры». Буквально все казаки до единого достойны того, чтобы о них помнили потомки, но, к сожалению, Давыдов забыл их имена.

Бугские казаки в составе отряда Давыдова атаковали в тылу у французов 18 сентября 1812 года гарнизон села Юренево, на пути к Вязьме. 14 октября они атаковали большой обоз с провиантом, а в битве под Ляховым, где партизанами было нанесено жесточайшее поражение огромному французскому отряду генерала Ожеро, 1-й Бугский казачий полк выполнял важнейшие задания. Партизаны, имевшие значительно меньше бойцов, чем противник, заставили его сдаться. «Победа эта тем более знаменита, - сообщал Кутузов в донесении в Петербург, - что впервые на протяжении нынешней кампании вражеский корпус сложил перед нами оружие». (21).

По окончании Отечественной войны, при вступлении русской армии на неприятельскую территорию, партизанский отряд Давыдова занял передовое место в армии, став одним из авангардов передового корпуса главной армии. В составе этой армии продолжал воевать и 1-й Бугский казачий полк.

Сохранился указ об отставке Бугского казачьего офицера Степана Тимофеевича Лабенского. Из указа следует, что Бугские казаки участвовали также в турецкой кампании 1808 года, а главное - во взятии Парижа. В указе говорится, что Лабенский, вступивший казаком в 1805 году в Бугское войско, "имеет серебряные медали в память 1812 года и за взятие города Парижа 19 марта 1814 года установленные". (22).

В 1816 году 1-му Бугскому казачьему полку пожалован Георгиевский штандарт "В воздаяние отличных подвигов, оказанных в минувшую войну в сражениях при Вязьме, Краоне, Лаоне и Арсисе".

Д.Давыдов утверждает, что каждый из воевавших казаков имел не менее трех наград.

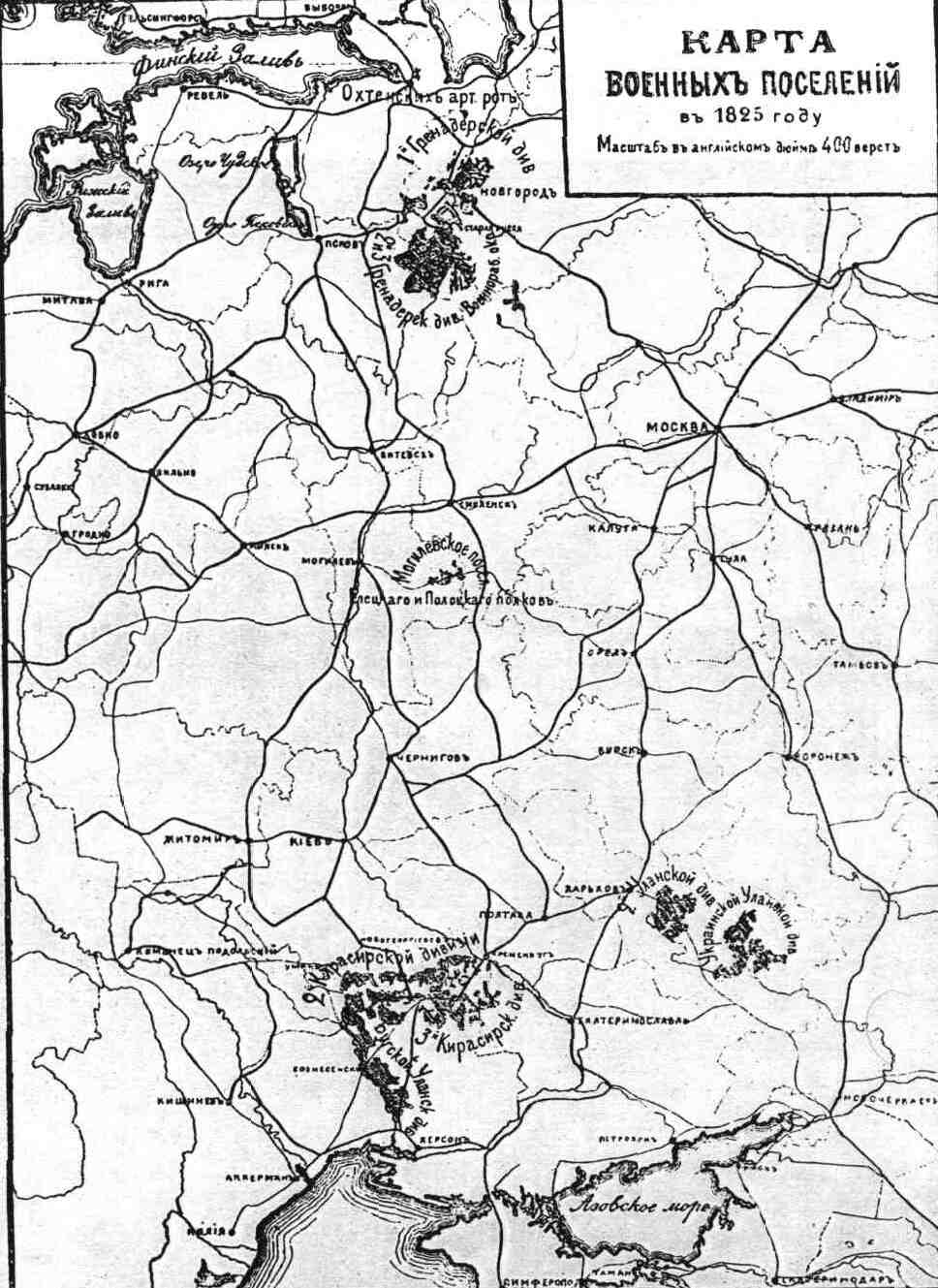

23 апреля 1817 года начальник Украинской уланской дивизии, генерал-майор граф И.О.Витт донес генерал-губернатору Ланжерону, что воля государя-императора есть: "все земли и села Бугского войска, с причислением 18 деревень Ольвиопольского, Херсонского и Елисаветградского уездов, исключить из гражданского ведомства для учреждения военного поселения в Херсонской губернии".

8 октября 1817 года Бугское казачье войско упразднено и учреждено военное поселение Бугской уланской дивизии с центром в Вознесенске. Казакам объявили об этом указ. Бугцы же, еще не испытав тяжести предстоящей им регламентации и других испытаний, встретили в штыки насаждаемые насильственно нововведения. Возникло волнение. К тому же отставной капитан Н.Ф.Барвинский уверил казаков, что по жалованной грамоте Екатерины II Бугское казачье войско не может быть преобразовано в военное поселение.

Возмущенные казаки препятствовали переписи своих семейств и, захватив станичную печать, отказывались возвратить ее. В то же время они отправили в Вознесенск с жалобой к наказному атаману Кантакузену двух казаков – А.Бабиченко и К.Гетманенко, вызвавшихся ехать туда в качестве депутатов.

Кантакузен убеждал депутатов выполнить волю государя. Казаки же умоляли его ходатайствовать о том, чтобы оставить их в прежнем состоянии. Кантакузен доложил об этом государю.

21 июля 1817 года Витт, которому было поручено организовать военные поселения, доносил, что Бугские казаки, "привыкшие с давних времен к вольности и неустройству, и видя, что новое их образование должно теперь ограничиться другими правилами и вести новый порядок, открыли дерзость свою неповиновением и ослушанием до такой степени, что все предпринимаемые меры отвратить их от столь безрассудного стремления... остались безуспешными". (23).

Председатель комитета по делам военных поселений граф А.А. Аракчеев, получив донесение от Витта, писал ему: "Действуя благоразумным внушением страха, не менее как и преимуществ, соединенных с повиновением Высочайшей особе, вы можете решительно объявить Бугцам, что всякий из них, кто дерзнет противиться точному исполнению воли Его Величества, непременно будет наказан и переселен в Сибирь на службу в тамошнее казачье войско и, следовательно, безвозвратно лишится всех выгод настоящей своей оседлости". (24).

Что касается Кантакузена, то его обвинили в попустительстве и наказали "самым чувствительным образом" - ему поручили привести преданных ему и уважающих его до сих пор казаков в повиновение.

Против восставших был брошен Украинский уланский полк. Бабиченко и Гетманенко были арестованы в первом же столкновении. Но волна восстания разрасталась. Казаки заявили, что прочитанный им приказ, "содержащий в себе Высочайшую волю, исполнять не желают" и что они "не оставят прежних знамен, пока живы". (25).

Для подавления восстания правительство направило еще 4 полка. Их разместили по домам бугцев. В Михайловскую станицу, например, для усмирения поставили целый полк пехоты - по 15 солдат на дом.

Около трех месяцев длилось восстание в бугских станицах. Участник событий А.С.Пищевич вспоминал, что много казаков "были переколоты, потоплены в Буге, сечены кнутом, отосланы в Сибирь и прогнаны сквозь строй. В некоторых местах женщины, видя уланов, атакующих их мужей, бросались всадникам навстречу с младенцами в руках, мня собою заставить гибель, приготовленную их мужьям, но сие немало им не помогло". (26).

Новых военных поселенцев приводили к присяге под жерлами артиллерийских орудий. И "несчастные, видя зажженными фитили, видя весь губительный снаряд, готовый грянуть в них, присягнули". (27).

Военным судом судили 93 человека. Комиссия военного суда 64 из них приговорила к смертной казни, а остальным 29 присудили "бытность под караулом". Но приговор этот был изменен - и по Высочайшему повелению капитан Н.Ф.Барвинский был лишен чинов, дворянства, знаков отличия и изгнан из поселения Бугского войска. Казаков А.Бабиченко и К.Гетманенко, "кои возбудили прочих открыть сопротивление", выслали рядовыми в отдельный Сибирский корпус с тем, чтобы они никогда не были уволены ни в отставку, ни в отпуск. Все остальные были «прощены», если не считать наказания шпицрутенами и отдачу в солдаты.

Бугские казаки

Офицер

Казак и урядник

Джерело: Ковалева О.Ф.,Чистов В.П. Очерки истории культуры Южного Прибужья.(От истоков до начала XX века) Кн.1.Из прошлого культурной жизни на Николаевщине [Текст] / Ковалева О.Ф.,Чистов В.П. - Николаев : Тетра, 2000. - С.28-35.

Опубліковано: Середа, 21 березня 2012, 11:54